6月の某日に豊島区にある熊谷守一美術館へ行ってきました。熊谷守一の作品は私の美術鑑賞歴の中で折々目にはしておりましたが、本格的に興味を持ったのは去年、本屋で目にした熊谷守一著「へたも絵のうち(平凡社)」を手に取ってからでした。立ち読みした数ページで、その語り口(記者との対談が文章になっている)に仙人や隠遁者のような世俗を超越した精神性を感じ取り、これは凄いものに出会ったと、レジに走り即買いしていました。

本を読み、熊谷守一の生涯や人となりや思考を知り始めると、「三毛猫」や「どろ人形」や「桜」や「宵月」といった、いままでシンプルで平易にしか見えていなかった作品が、構図や色彩の技量の高みの末に到達した、深みや柔らかみをもった生々しい気配のある絵として、私の目に観えるようになってきました。そして、もっと熊谷守一の絵をまとめて観てみたい、いつか熊谷守一美術鑑賞に行ってみたいと思っていたところ、今回の熊谷守一美術館開館40周年展「めぐる いのち」(2025年6月29日終了)へ行く機会を得たのです。

今回の展覧会は、自身や家族の肖像画などを中心に展開しながら熊谷守一の画業を紹介するもので、熊谷守一の作風の変遷もわかる構成となっておりました。

熊谷守一は若い頃に両親を亡くしたり、結婚後も5人の子供のうち3人の子供を早くに亡くしたりと、身近な人の死に向き合うことの多い人生を送っています。画家として死やいのちに向き合う体験が、家族への深い愛情や生き物に対する優しいまなざしとなり、「仙人」と呼ばれた熊谷守一の作品に溢れているのだと思いました。

いくつか感想を書くと、「蝋燭(1909年)」は一本の蝋燭の弱い光源だけで暗闇に浮かび上がる表情が、只者ではない不敵な感じを醸し出しており、全体的に暗い絵なのに存在感がありました。

「陽の死んだ日(1928年)」は幼くして亡くなった我が子の顔を描いていますが、悲しみを絵の具に乗せて走らせたような緊迫感があり衝撃を受けます。

「仏前(1948年)」は、黒い盆に載った白い3つの卵とその両端に置かれた燭台をデフォルメしたようなものを描いた板絵のシンプルなものですが、死の病床にあった次女「萬」が、盆に載せた見舞いの卵を見て涙したという逸話を知ると、この絵の象徴しているものが頭の中に広がり始め、しばらく動けませんでした。

「ヤキバノカエリ(1956年)」も一見シンプルな線と色面で構成された絵のようですが、白い骨壺を視点として、「萬」の火葬の帰り道の三者三様の心情が表現されており、観るほどにイマジネーションが広がるような作品で心を打たれました。

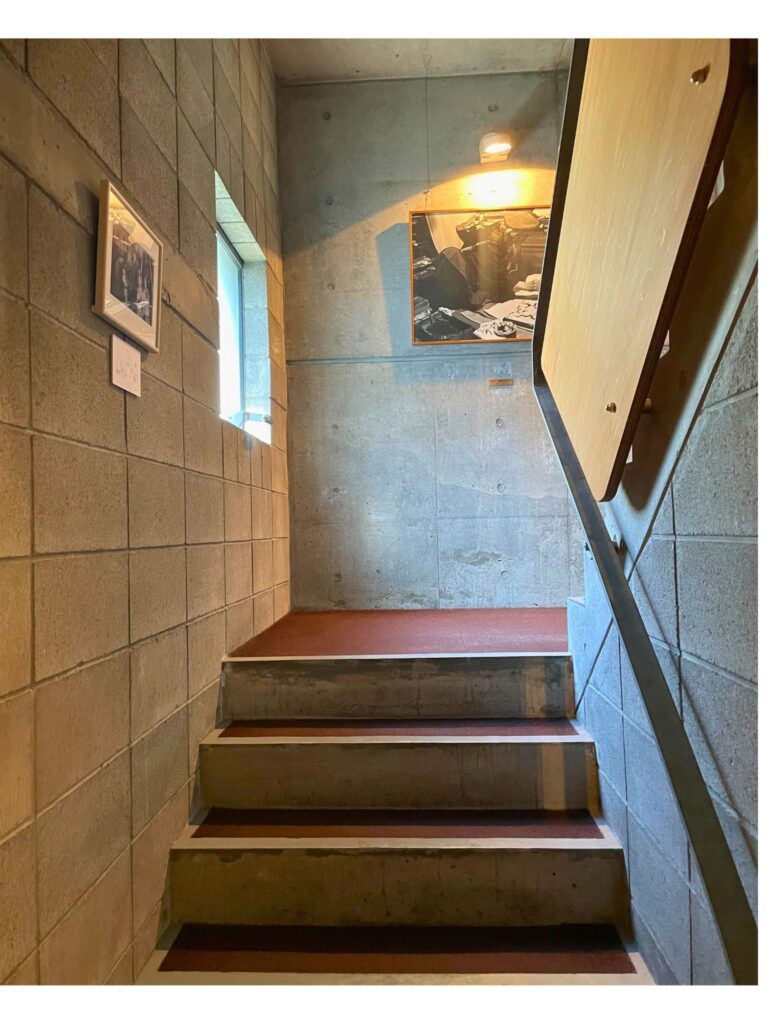

展示室内の作品は撮影禁止でしたが、建物内部は撮影可とのことでしたので、いくつか写真を取らせていただきました。建物自体も見どころがあり面白く、素敵なオブジェなどが置かれて目を飽きさせず、施設丸ごと楽しめる美術館でした。

館内のカフェも利用したかったのですが、訪れたのが遅めで鑑賞後は閉館間際になったので今回は諦めました。ポストカードを買って満足度100パーセントで帰宅しました。